以展演作為向未知的開展:對「空氣草-當代藝術中的展演力」的觀察筆記 | 文:周曼農

( 轉載自關鍵評論網 )

ㄧ、 這個狀態正方興未艾,很可能越演越烈:美術館或展覽引入「表演」或宣稱是「表演」的行動與事件,將「表演」作為展覽物;在劇場以及表演的領域,引入「展覽」及其概念,或在空間中結合展覽的演出或行動。藝術邊界的混融、消失以及本屬不同話語範疇的概念之間的侵越、對話並非新鮮事,其當代實踐的話語地平恐怕也早已離開「將視覺展覽與表演的元素相互融合/介入形成新的作品類型」這種表面的跨領域想像,而是直指作品的概念移向「事件化」與「媒介化」而產生的問題性:

1.「事件化」與「媒介化」使得作品的完成與發展與觀眾的參與緊密結合。創作過程的合作模式與運作的改變、創作者不再是作品的唯一擁有者和美學上的霸主,作品希望脫離作者單向意念的輸出。「表演」或「展演」因而成為挑戰過去制式以及安全的觀演以及參與關係的概念與實踐核心,「事件化」與「媒介化」意味著一種多孔隙、多面向和觀看、感知的可能,而在其中造成各種交流與意義的共振與迴圈,這個意念在創作之初即被設計進入作品的部署(dispositif)以及遊戲規則中。

2. 這並不單純意味著作品必須在表面上有著邀請觀眾參與,或「表演」的形式或宣稱才是表演。對於媒材的重新摸索與佈署,包括作品與展覽物理空間的設計與謀合、創作者的言說、表述與策略,以及一系列附屬的講座、工作坊、活動⋯⋯等等都構成「事件化」與「媒介化」操作的一部分,也是「表演」可以作工之處,並非只有最終的「表演」或「展示」才是表演所在,亦非只有表面具有「表演」型態的作品/事件才稱為表演。

「表演」一詞被廣泛地意識,使用和宣稱。這是「表演」的概念被多重開啟的可能,當然,過度使用可能造成空泛,畢竟不是每一個作品/事件在創作之初即是以飽滿的意念思索「表演」的當代意義。而在一片潮流聲中,「為何表演?」這個問題似乎更值得思索。

3. 我們可以看到目前的實踐對上述第二個問題的一些解答:主要聚焦於對「機制」的提問。除了固有藝術分類疆界的動搖與質疑之外,美術館以及劇場這些機制對自身進行提問:美術館還能是什麼?劇場還能是什麼?一個展覽或演出的可能性為何?它還可以是什麼?透過實際的操演,挑戰概念、想像和實作的各個層面。同時,也將各個議題帶入作品/事件之中。

從以上的論述迴觀由張君懿策展,於台藝大有章博物館及其北區藝術聚落展出的「空氣草-當代藝術的展演力」,可以發現它大抵承繼了同樣的問題性,但是長出其自身特殊的姿態。如果我們以最近的例子北美館的「社交場」(台灣部分)和上海外灘美術館的「錯置」相比,雖然策展論述與實踐手法各有不同:前者是在展覽的閱讀框架下,以視覺藝術的展覽與長時間一系列的演出活動並置,提出「活展覽」和「活物件」的說法,以重新討論表演和展覽之間可能的種種關係。後者則在時間短且非常密集的展演活動中,提出開創一種無法辨識的新的展演型態的期許,並且著眼觀眾的參與如何使創作的概念延伸轉變。

這兩者都強調「當下」這個活生生經驗的創造以及涉及社會議題的介入。「空氣草」並沒有急著將表演迎進美術館的空間,也沒有刻意安排許多的表演活動。它不在既成的邊界摸索亦不宣稱巨大的可能,所謂「展演」更接近於一種提取,藉由物件、裝置、媒介、材料進行物質性和空間的重新部署(這部署當然也包括一系列在空間中執行的工作坊),產生重新觀看和感知的可能,以此為開端,將作品往事件/媒介的方向位移,並且逼顯出潛藏作品其中的展演力。

二、 以下,將以克利斯汀・赫佐(Christian Rizzo)的作品《有事情正在發生⋯》( Some Events are currently ongoing…)為例進行討論,作為論述「展演力」的開始。 進入展場,觀眾首先置於奇妙而困惑的空間中,散佈著球狀物、植物盆栽、書以及冒煙的衣服堆,白色的Not Now字樣以及空中跳舞的衣服。低垂的光線,形成Spotlight似的燈光效果,加深了個空間的舞台感。

光束的色彩和纖維也因此映入觀眾的視線之中,成為裝置的一部分。 黑暗的空間以及特意設計的光線,使得空間的邊際並不清楚。唯一可以稱為邊際的,大概是那些亮著的螢幕。這些螢幕中的內容,是某一舞台中的表演、動作發展的過程、或是集中於運動中身體的局部與片段、或是緩慢的行動過程,動態影像將觀眾的此地此刻的目光,和遠方的表演疊合。

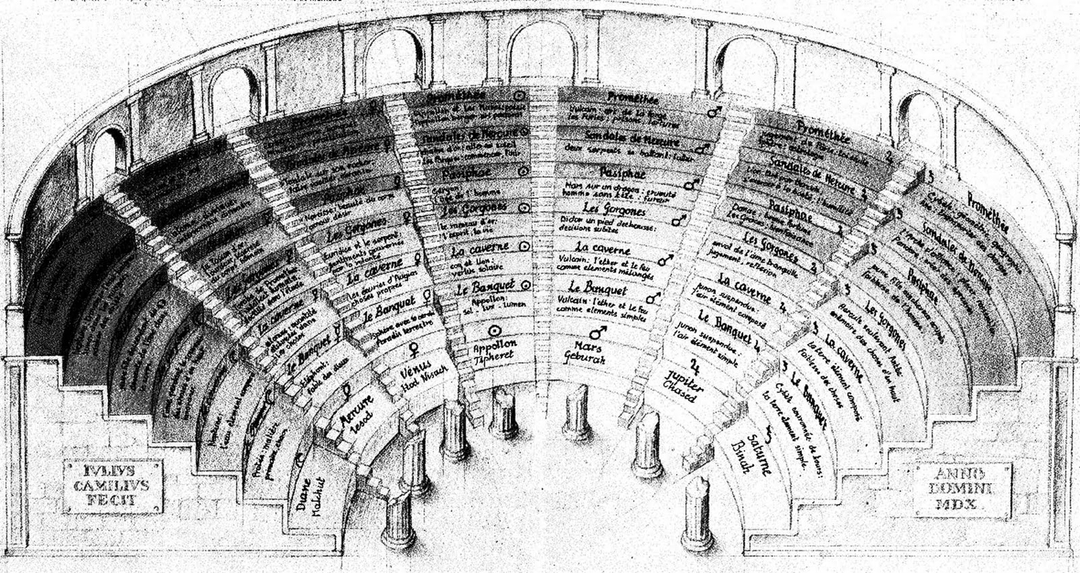

觀眾身處於舞台上,被一個個異於此時此刻的舞台所包圍,所觀看。 這讓人想起卡米羅(Giulio Camillo)的記憶劇場,使用者(觀眾)站在舞台上,位於觀眾席的是宇宙間知識的諸般形象,知識本身以一種系統性的方式呈現,但知識與知識之間的聯繫和運作、思維的形成則是由觀眾自身進行操作。相較於記憶劇場那種明晰與秩序,將劇場開顯成一種思想和認知展布的場所。

克利斯汀赫佐的作品則是暗黑的版本,並不是由預先設立的中心、系統出發,而是諸般物件與影樣之間彼此相互輻射出各種連接的可能(也包含毫無關聯的可能),而形成的無中心的整體。這與其寬泛的命名:「有事情(Events)正在發生⋯」呼應,指稱事件正在發生並且在發生中的運動狀態,無法指認。劇場在此與其說是思想的展布,倒不如說是不如說是劇場成為思想之邊界,站在可思與不可思之交界處,感官、知覺從黑暗處湧現,盤旋在物件和影像無以名狀的,取代了明晰、安全、可預測的理解和觀看。

但有一個奇妙的佈置,位於展場的中心,使人無法忽視但又無可明說地詭異,在展場中央,等比的坐姿以長髮覆面的人體模型,長髮覆面使其最具人格性的臉(表情)被遮蔽,「人形」 似乎是一個角色,又是一個物件,形成了既是又不是人的複像與物的模擬的「人-物」,一種不確定的,在人與物之間流變(Becoming)的存在。「人-物」僵固在閱讀姿態之中,而他所閱讀的對象,亦即手持的書頁上,則是動態的人形影像。該如何解讀這個設置?除了讓人聯想這是對於某種西方古典雕塑與人物形象的諧擬之外,以髮覆面的「人-物」基本上無法觀看,不僅因為其視野被遮蔽,更重要的是因為他的人格與主體性被掏空。

它是一個以堅強的物質性和造型所鑄造的主體的空位。然而閱讀/觀看的主體為空,書頁上反覆運動的影像,卻暗示閱讀的內容仍持續流動、閱讀/觀看的行動仍然持續著,那這個不能觀看之觀看、無主體之觀看到底是由「什麼」持續呢? 延續著上文的解讀,這個弔詭的「人-物」形象,自身是一個在舞台上展演和被觀看的對象,同時也提供存在於這個作品/事件中展演和觀看的隱喻,完成反指自身的雙重折疊。

第一重摺疊是將觀眾置於舞台中心的位置,逆轉過去的觀演關係以及透過前述的部署而形成無中心、自由且曖昧的觀看。第二重折疊則是透過這個「人-物」這個形象的弔詭的設置,將觀看與主體的問題重新提出,重疊回整個部署之中。如果第一重的折疊依然還是附著於某種觀眾自由的意識與能動性,依附於觀者本身的主體意識以及人稱化的想像與連結,第二重摺疊則是直指無人稱(impersonal)的集合性。如同「人-物」的形象所示,在諸多元素彼此輻射交疊的無中心網絡中,真正的主體在於物件之間的動能,身體的物質性和感受性被擴大的同時,觀者的主體意識則是逼近恍惚、幽微甚至於空缺。

觀者自身及其感知,不過是一個臨時的生成,是無止盡運動中暫時的速度變異而造成的迴流,擺盪在無有之間。而第二重折疊的完成,在於以實體化的方式、明確的造型性將這個潛藏的狀態加以明示,重摺進第一摺疊裡,而成為被觀看的對象之一。也成為觀眾有可能可以加以意識、思考的素材。從而擴增這兩重摺疊的可能。 而這樣的雙重摺疊,正是我們討論「空氣草」中展演力所不能少的面向,亦是整個展覽的特殊的企圖與姿態所在。

如果僅只是第一重摺疊,所完成的僅只是流行的評論與創作話語中所說的「參與」和「關係」的建立。而第二層的重摺的完成則是具有打開思想的力道,並不是乖順地停留在感知的邊界而已,它是一個逼迫思考、或是逼迫意識到思考的界線的機關,所造成向未知的開展。 如此我們便可以明白展覽的命名為何是展演力(performance ability)而不是展演性(performative)?

展演力之力,是一種多重力量的集合,在已然發生成為具現之力、尚未發生以及可能發生的潛藏之力之間遊走,它有可能卻並不一定發生,它產生作用卻未必朝向已知的方向走,甚至可能徒然。它是展演的提問和探測,而非展演的結構性或本質性的說明。(本文僅為節錄,全文將刊載於《空氣草-當代藝術中的展演力》展覽專書)